【イベントレポート】Conference X in 東京2023

〜DXから見る日本の産業構造変革とHuman Transformation〜

ベルサール御成門タワー(東京都港区)

【開催概要】

日時:2023年12月15日(金)13:00-18:25

主催:株式会社INDUSTRIAL-X

協賛: Notion Labs Japan 合同会社、HERE Technologies、 Asana Japan、株式会社スリーシェイク、THK株式会社、株式会社ジョイゾー、株式会社CCイノベーション

協力:一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

プラットフォームパートナー:bravesoft株式会社

場所:ベルサール御成門タワー(東京都港区)

対象:企業経営者、経営戦略・DXに関わる担当者、起業家、その他(テーマに関心のある方)

目次

- セッション1

- セッション2

- セッション3

- セッション4

- セッション5

- セッション6

- セッション7

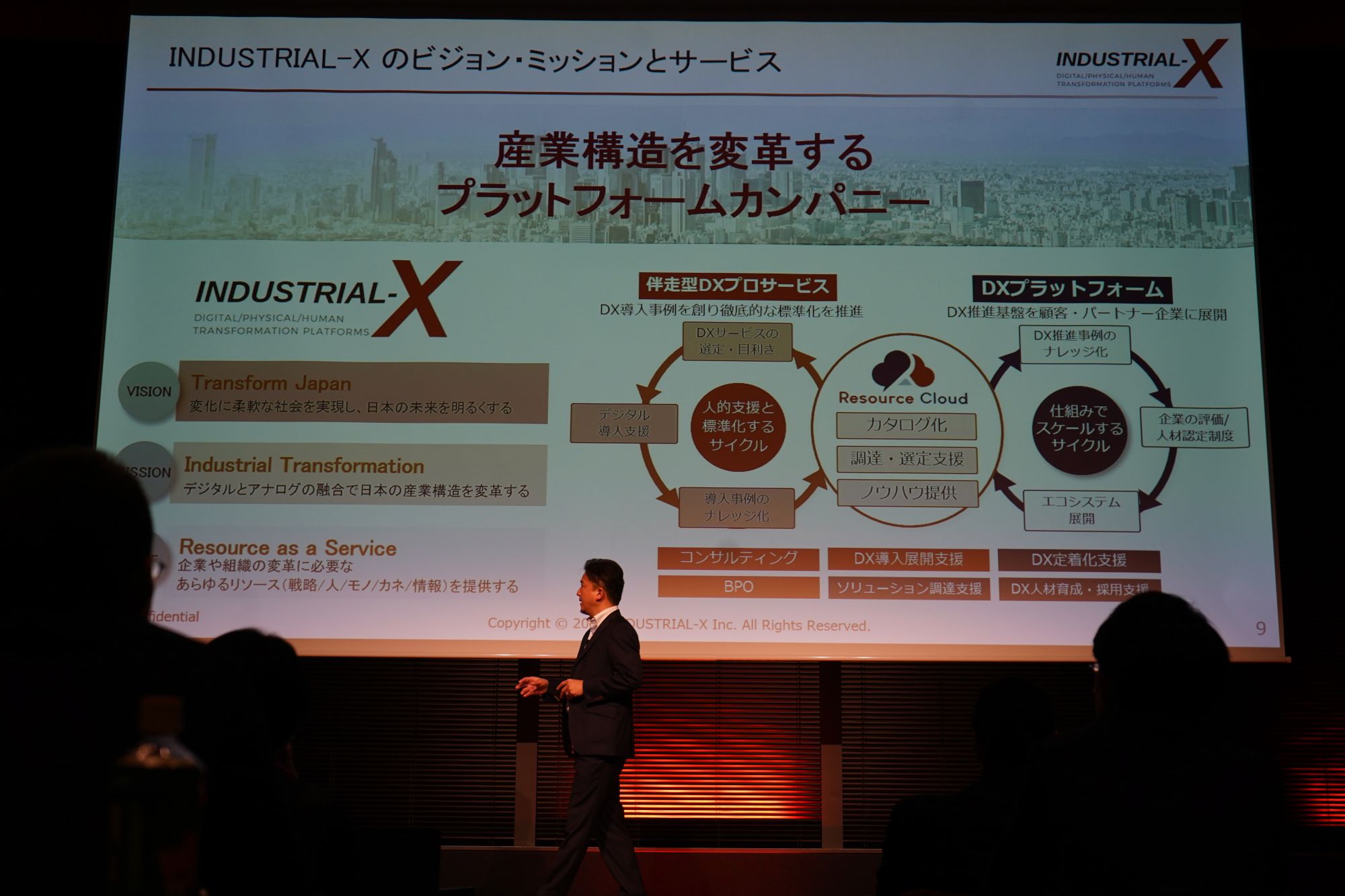

「DXの先にある “産業の未来” を描き、発信するカンファレンスイベント」として2020年から開催しているConference X。今年は「DXから見る日本の産業構造変革と“Human Transformation”」をテーマとして、テクノロジー変革から組織変革、人的基本経営に至るまで、5つの講演がラインナップ。セッションの他にも、協賛企業によるピッチコンテンツや、企業のDX推進を後押しする様々なソリューション紹介が紹介された展示ブースも新設され、過去最高の来場者数を記録した。

【オープニング】 DXから見る日本の産業構造変革と“Human Transformation”

“今回の開催テーマ、Human Transformationについて”

オープニングの開会挨拶では、主催者を代表してINDSUTRIAL-X 八子が、『DX』という言葉は世の中に広く知れ渡り、いまやバズワード化し始めている中、重要なことは「どのような姿になりたいのか」という問いを立てることである、とDXにおけるアプローチの重要性について言及。

昨年11月、chatGPTが登場すると同時に「生成系AIフィーバー」が世界中で巻き起こり、AIにより人の仕事が脅かされるといった議論もされている中で人が必要なくなるのではなく、「人がAIをはじめとするテクノロジーを活用して、人間自身の価値の再考、そしてテクノロジーとの共創を考えること」が求められているのだという。

このように、一人一人の個の変革から組織、企業そして産業全体の変革につなげるきっかけにしたいとして、Conference X 2023のテーマ“Human Transformation”について語った。

「今まさに最前線で変革を進める登壇者の言葉が、参加者にとって『今日から』行動を変えるためのきっかけにしていただきたい。」という言葉でカンファレンスがスタート。

株式会社INDUSTRIAL-X代表取締役CEO 八子知礼

【基調講演】 人的資本経営と企業の長期利益の創出

「人的資本」が意味することとは何か。経済産業省では人的資本経営について、「人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方」と定義しているが、似たような言葉である「資源」や、対概念をもとにその本質的な意味について紐解く。また、楠木氏の専門領域である企業が長期利益を出し続けるための競争戦略との繋がりにも触れながら講演した。

“企業の一番の社会貢献は「儲ける」こと”

商売のゴールは「長期利益の創出(=顧客満足)」であり、儲けて、社会貢献(納税)するという実にシンプルな構造である(幸せの定義が親子や夫婦で異なる可能性のある“家庭の経営”の方がよっぽど複雑で難しい)。どのように企業が儲け続けられるのか、その一つとして、今回のカンファレンスのテーマでもある「人的資本経営」について楠木氏は語った。

“「人的資本」への投資”

資本≠富であり、「人件費」と「ヒトへの投資」という言葉を例に説明。資本には「投資」という概念が成立し、経営者は人的資本へ「投資」することで様々な恩恵を受ける。株式投資と同じ考え方だが、投資には以下の2つのポイントがある。

① 投資する側が先に動くこと(「仕事をしたら払います」は単に労働力を購入しているだけであり、投資とは「これだけ出すからやってくれ」というその人に対する期待である。)

② 長期投資であること(現在ではなく、将来の価値が目的であり、時間軸が長い。)

これを踏まえ、経営者が人的資本に投資することはシンプルに2つ。「よい給料」と「よい仕事」であるという。

“スキル vs. センス”

テクノロジーの本質は「人間がやっていた仕事の外部化」である。だからこそAIが人間を(特定の領域で)凌駕するのは当然であり、そうでなければ外部化する意味がない。例えば、クレーンは人間が持ち上げることのできなかった重いものを持ち上げるという仕事を外部化したものであるため、人間の力を凌駕していて当然である。ただ、これらのAI技術の発展は、人間のスキルの価値を相対的に低下させる方向に進んでいる。英語が話せない人でもツールを使って英語での会話ができるようになれば、相対的に「英語が話せる」というスキルの価値が低下してしまう。だからこそここで重要になるのが「センス」であり、これこそ投資対象になり得る。

そうした投資対象が明確である一方で、ことがそう単純な話にならないのは、「スキルは投入努力と成果の因果関係が明確である一方、センスはそれが不明確である」ということだ。スキル×センス=成果 で表した時、もちろんスキルも必要ではあるが、相対的に価値が低下していくスキルだけでなく、「センス」を磨くということが重要なのではないか。またこのセンスは技術に代替えされづらく、人的資本と相性が良いというのもポイントである。

“良し悪し と 好き嫌い”

普遍的な価値観である「良し悪し」と、組織や個人に局所化された(社会としてコンセンサスが取られていない)価値観である「好き嫌い」が例に挙げられた。

そこで楠木氏が強調したのは「仕事こそ、好き嫌いで考えるべきだ」という非常にシンプルだが、我々の意表をつく視点であった。【スキ→努力の娯楽化→継続的で無意識の練磨→上手→余人をもって替え難い→成果、人の役に立つ→スキ】というように、仕事において好き嫌いの考えを持つことで「好きこそのものの上手なれ」が実現できる。「頑張る」よりも「凝る」ことを意識してこの好循環を生みながらこの好循環は培われていく。

良し悪しと好き嫌いの衝突として起こりやすいのは、良し悪し族(物事を良し悪しで捉えたがる人)による「個人の好き嫌いを良し悪しに強制翻訳してしまう」という事態だ。(選択的夫婦別姓への反対や、リモートワークに批判的な強制出社要請など)

“まとめ”

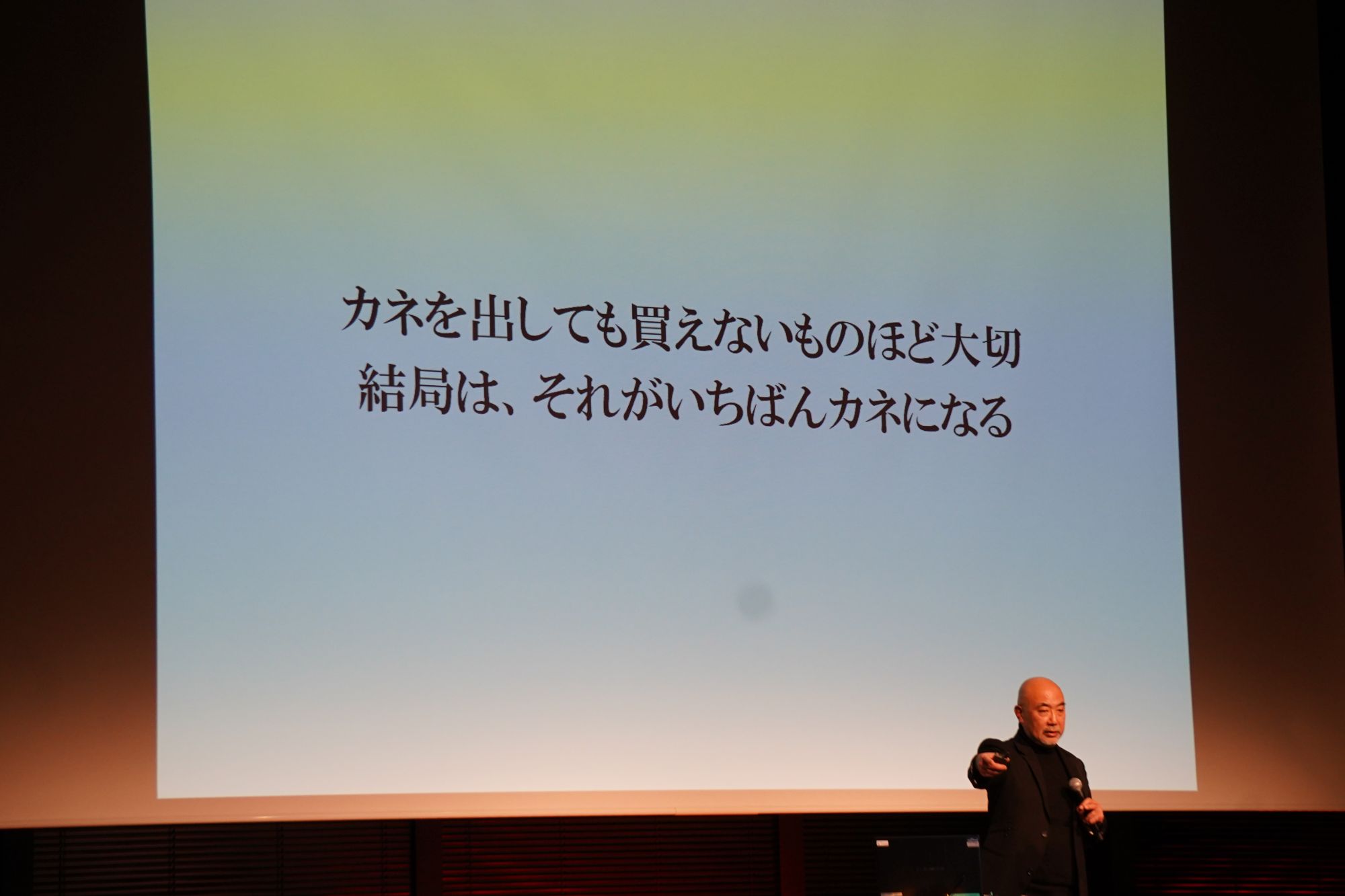

企業経営の目的は「長期利益の創出(=顧客満足)」である。長期的な利益創出のサイクルを生み出す上で、人材に対しても「労働力の購入」ではなく「資本として投資する」という視点が人的資本経営を考える上で重要になってくる。投資ということは、短期のトレードオフ(目先のリターン)ではなく、長期のトレードオン(未来のリターン)を考えることで、時間軸の捉え方が変わってくる。人の何に投資をすべきなのかというと、テクノロジーの進化で価値が相対的に低下しつつある「スキル」よりも、テクノロジーで簡単に置き換えることのできない「センス」に着目すべきであり、そのセンスの源泉にあるのは「スキ(好きこそ物の上手なれ)」という内発的なものである。それを培うためにも、「良し悪し」といった規則的なものの価値基準ではなく、「好き嫌い」を基準とした見方を経営に取り入れることで、経営者、労働者、ひいては株主に至るまで、全てのステークホルダーのハッピーのサイクルが回る。

講演で語られた言葉

– 短期リアリズムではどうしてもトレードオフになる。

– 長期ネオリアリズムは自然にトレードオンになる。

– 経営者が儲ける商売をつくり、長期利益を追求する。すると当然株価は上がり、投資家もハッピーになる。

– また長期利益が創出されれば、労働分配も大きくなり、雇用も作り、守ることができる。結果的に労働者も幸せな状態となる。

– 誰が長期利益を回復するのか。そこにリーダーシップの本質があるとも考える。

一橋ビジネススクール PDS寄付講座競争戦略特任教授 楠木建 氏

【パネルディスカッション①「テクノロジー変革セッション」】

「生成系AIを使い倒し、人間の本当の価値を開放せよ」

生成系AIは人の仕事を奪うと言われ、極端に危機を煽るような論調も散見されるが、我々は生成系AIとどう向き合うべきなのか?生成系AIを使いこなすにあたり「プロンプト」の精度が大きく影響を与える。我々が生成系AIを使いこなすための「ヒューマンスキル」としてのプロンプト作成能力の未知なる可能性についてテクノロジーと人の向き合い方の観点から討議した。

“AIとの付き合い方”

ChatGPTをはじめとしたAIツールを使いこなすにあたり最も重要なことは『対話をする』ということ。自分の欲しい回答をすぐに正確に出してくれる検索機能を期待するのではなく、対話(会話)を通じて、自分の求める回答を引き出していくということが重要であるという。佐藤氏は講演ステージ上で、実際にデモンストレーションでそれを示した。

(ただただAIに向かい喋りつづける佐藤氏)佐藤氏が音声入力した内容に対して、口語体を、即座に分析・解析し、回答を返すという内容であったが、ここで重要なのは狙い通りの答えが出なくても、入力を重ねることによって、「対話」をしながら解答の精度を上げていくことなのだという。

“副操縦士としてのCopilot”

木村氏は『Copilot for Microsoft365』について、人間にとっての『副操縦士』となり得る存在であると強調した。それを体現しているのはエンジニアや開発者のAIとのつきあい方であり、アメリカではプログラミングの約50%相当を自動生成できるようになったことで、開発者はそこで生まれる時間を用いてより最新の開発言語を学部ことができ、よりクリエイティブな仕事に取りかかることができた。というものだ。これにより働き方の改善(Well-Beingな環境作り)にもつながっているという。

“AIは『主体』ではない”

両者ともに共通して言葉にしていたのが『AIが主体ではない』ということである。木村氏が強調したのは、「あくまで操縦士は人間であり、人間の判断による技術の活用方法で今後の未来は変わっていく」ということである。そのためには、利用におけるポリシーを決めて、しっかり手綱を握るということが非常に重要だ。

また佐藤氏は、GPT4と対話していく経験の中で「AIは意思決定まではできない」ことと「パッションも人間特有のものだ」ということを強調した。この「感情」と「意思決定」がある時点で、人間が必要であるということは変わらないばかりか、AGIなどさらなる技術が出てきた時に、技術に置き換えたことで生まれた余剰の時間を人間がいかに活用できるかということが重要なのである。

セッションで語られた言葉

– chatGPTだけが生成系AIではなく、無課金・課金・商用利用可/不可の様々な生成系AIを使い倒すことが重要である。

– AIは万能ツールかもしれないが、最終的には「人」が操縦士であることを忘れてはならない。

– 生成系AIを用いることで出来る生産性向上によって生まれる時間を使い、「競争力を高める工夫」「お客様対応」「ワークライフバランスの向上」「Well-Being」を考えることが人のやることになっていくと思われる。

– 今後の世界では、理系やエンジニアではなく、文系や営業マンが自分たちでAIのアプリやPowerAppsでアプリを作って使う時代となっていく。

– SIerの役割も格段に変わると感じている。

– 教育はアウトプット主体の時代となる。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部副事業本部長 エンタープライズパートナー統括本部長 木村靖 氏

AladJIN株式会社 取締役 / TANREN株式会社 代表取締役 佐藤勝彦 氏

株式会社INDUSTRIAL-X 取締役CSO 吉川 剛史(モデレーター)

【スペシャルセッション】 「『デジタルは感性の数値化』組織をマネジメントするためのデジタル思考とは」

デジタル化とは勘や経験、コツといった属人的な暗黙知を目にみえる形に変えること。 すなわち、それまで人が「感性」で判断してきたことを「数値化」することではないか。主観的かつ属人的で、再現性を持ちづらい“判断” を数値化することで、オペレーションやコミュニケーションはより円滑になる。ただし、重要なことは「何のために、何を数値化するか」である。無理にデジタル化しなくても良い領域は存在するが、そこには先を見通す視点や「感性」が必要となる。組織マネジメントという観点から、どの部分をデジタル化すべきなのか、デジタル化しやすい組織の環境など実際の成功・失敗事例も併せて対談した。

“デジタル化の誤謬”

「デジタル化の意味を正確に理解する必要がある」と話す原氏。RPAやGAS(Google Apps Script)への置き換え、システム化がデジタル化の本質なのではなく、現場の属人的なオペレーションや暗黙で持っている文化、大切にしている価値観などは全て「お客様のため」という視点から生まれたことであるはずだが、それが言語化されていないことも多いという。それを全てデジタル化(数値化)してしまうことで、そういった目に見えない顧客価値が消えてしまうリスクがあるため、「何をデジタル化するか」を考えることが重要であり、そのためには自社が何を大切にしているのかをプロダクトアウトではくマーケットイン視点で今一度言語化する必要があるという。

システム化することによりシンプル化され、共通理解がとりやすくなったり、経営判断が速くなったりすることはあるかもしれないが、企業における「好き嫌い*楠木氏の基調講演の言葉から引用」までシステム化してしまうと他社に真似されてしまう(均質化による独自性がなくなる)危険性もあると八子も言葉を添えた。

“システムは打ち出の小槌ではない”

何かあるとすぐに「システム化しよう」となりがちである。と、現場で起こりがちなシステム化への誤った解釈について原氏は語った。そもそも、システム化と相性のいいものは定型なものであり、何をシステム化すべきなのかシステムの性質としての前提条件を押さえておく必要があると話した。ルール化したほうが良いことを見極めた上で、ルール化しないものについては、行動規範を決める(会社のカルチャーなど)、ルール化するものについてはどこまで細かくルールを決めるのかなど、全体の要素を文化した上でそれぞれの相関関係を見据えて、どこをデジタル化するかを判断していくことが経営者に求められる。と八子は語る。人口が減少する中、どこまでシステム化できるか、カルチャーなどの暗黙的な部分をAIに学習させることでどこまで委ねられるのか、そしてそこにどこまで投資ができるか。この辺りを企業のトップは考えなければならず、IT部門はそれをどこまで経営者に説明できるのか、経営者とIT部門の歩み寄りが鍵になってくるという。

またシステム化における課題としてそれぞれの「主語の違い」を例に挙げた原氏。

ユーザー部門は使い手(顧客)主語である一方、システム部門はシステム主語になることで、議論がなかなか擦り合わないことが多いのではないかという。だからこそ重要になってくるのは「それを翻訳する人材・部門」である。ただそれは生成系AIをはじめとしたテクノロジーで解決できるのではないかと、別セッション*「パネルディスカッション①テクノロジー変革」を聞いて感じたと原氏は語った。

“経営者が持つべき視点”

「効果が出ると論理的にわかっているもののデジタル化に取り組めないケースをどう考えるか」と八子が問いを立てた。原氏はコールセンターの現場でデジタルネイティブ世代がAIを含む様々なテクノロジーをうまく使いこなしてオペレーションを遂行する例を挙げた。彼らはあるものをうまく使うことが上手く、それで価値を最大化させているが、上の世代になると、アナログがデジタルに置き換わるという視点を持ちがちであるため、どうしても置き換えにかかる人的コストを懸念してしまい、デジタル化に踏み切れないのではないかと話した。プロセスを置き換えるのではなく、新しいプロセスを生み出すという視点が重要であるという。システムによって自分の仕事がなくなるという無意識な思考が、(形式知化できることを)暗黙知化してしまっているため、人件費でしか価値が計れない状況になっている。仕事を置き換えると雇用がなくなるのではなく、システム化した後にそれをコントロールする側に回ってもらうことを経営者は視点として持つべきであると原氏は話した。

セッションで語られた言葉

– エンドユーザーの「好き嫌い」だけを追うのではなく、工数や価値を数値化して、経営判断することが必要である。

– 業務側とシステム側で使用する言語には大きな違いがあることの理解は重要。

– システムは打ち出の小槌ではなく、何をシステム化するのか、何を感性で行っていくのかということを考えるのが重要。

– 受動的なコールセンターという従来の立ち位置から、SNS能動的な発信をする“パーセプションチェンジ”で顧客価値をアップデートする。

株式会社ANA総合研究所 専務取締役 原尚子 氏

株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子知礼

【パネルディスカッション②「組織変革セッション」】

「個々の能力が掛け合わさり、パフォーマンスを最大化させる組織の仕組みづくり」

個々のリスキリングはもちろん、それが組織全体として定着化していくためには既存の仕組みや制度の見直しも必要。個々の持つ強み(スペシャリティ)の向上、そしてチームとしてのシナジーを最大化させるという観点から、「変化に柔軟に対応できるしなやかで強固な組織づくり」について討議した。

“大企業であっても人手不足は深刻な問題 “

人口減少による労働力不足は深刻な問題であるが、それは中小企業だけでなく大企業においても大きな課題になりうる、と語る佐伯氏。大量の労働者を採用した大企業であったとしても、それらの人材が定年退職を迎えることで労働人口が劇的に減ってしまったり、コロナによるリモートワークなど働き方に対しても変化が見られ、「個人のスキルアップ思考」から人材が流動的になってしまったりと、体系的に仕組み作られてきた組織制度も抜本的に見直していく必要がある。ただ一方で、大企業の中でそれらの変化、全てに対応できているかと言われるとそうではなく、さまざまな影響を受けながらも、大企業の中にいるとそれらの変化に気づきづらい現状もあると、自身の企業の状況も踏まえて言及した。

“近視眼的&過去ベクトルの危険性”

中長期・短期×成果・変化の4象限で事業を分けた時、一般的には「短期的かつ成果」の象限を取り組みがちであると沢渡氏は指摘した。例を挙げると、コロナが明け、リモートワークから出社制度に変わる企業があるとする。対面で会話することで意思疎通は確かに取りやすくなるし、それは短期的にはメリットである。ただ、その場にいなかった人にはその会話や意思決定のプロセス、背景が共有されないため、長期的に見ると認識のずれなどデメリットが発生する、といったケースだ。これはリモートワークだけの話ではない。人材が流動的になりつつある今後の組織形態の場合に置き換えると、経験のない人材を採用する際、社内で業務を引き継ぐ際、また社外パートナーと連携してプロジェクトを進める際、これらの認識のずれは少しずつ溝を深くしていく。つまり、短期的なコミュニケーションコストの負債を先送りしているということが言えるという。

“世界から見た日本と、実際の日本”

グローバルカンパニーの目線から見た日本について言及した西氏。「日本は特別、Japan is Unique.」といった言葉はよく聞くが、実際グローバルから見た日本の企業の印象は様々だという。(イケてると言われることもあれば、そうでないことも当たり前にある)。

日本企業でDXが進まない理由について西氏が感じているのが「企業全体でのDXに対する合意」についてであった。経営層に話を聞くと「DXをしないといけない」という言葉がでて、現場でも同じ言葉が出るという。ただその中間層から反発が出るため、DXが全社浸透することが難しいのではないかと話す西氏。

事業会社で実際の現場を知る佐伯氏に話が振られると、経営から発せられたDXの方針が現場には伝わっておらず「経営から方針が出ない」という声を聞くことがある。といった現場の実情を話した。どこで伝達が途絶えてしまうのか不思議に感じながらも、これまで成功してきたビジネスモデルを知っているからこその、新たな方針への適応の難しさがあるのではないかという。

こういったことがなぜ起こるのかについて、沢渡氏は「みんなが違う景色を見ていることが原因ではないか」と提起した。

“対話の重要性”

経営や部署など組織が縦にも横にも繋がるためには対話がマストであり、そもそもDXをする前に、まずは対話による「越境・共創体質」を培うことが組織に必要なのだという(沢渡氏)。対話という観点に関してグローバル視点で西氏が語るのは、プロポーザルのスタイルについてだ。グローバルから意見を求められた際「日本はこう思う。(グローバルの方針は知らないが)」といった、固有のポジションを取りがちな提案方法が多いという。対話という観点では、「日本だけの視点ではなく、グローバルも踏まえた多角的な視点で提案すると、グローバルからも反応がいい」と自身の経験から語った。

日本で対話が進まない原因として佐伯氏が挙げたのが「言語化に対する苦手意識」である。また沢渡氏は、楠木氏の基調講演の言葉から「5-60年前に統制管理・大量生産型のモデルが勝ちパターンとして定着してしまったこと」から自分で問いを立てることや、対話して解決策を考えることが苦手なのではないかと言及した。

“対話を鍛えるために”

対話とは「意味と背景を伝えること」。と話す沢渡氏。例に挙げたのは「1億円売り上げる」というミッションに対して、余裕だと思うのかそうでないのか(その根拠は何なのか)。達成するために足らない能力を補い合うための意見交換をする、そうやって合意形成していくことが対話であり、越境と共創の場を作っていくトレーニングや経験を増やしていくことが大切なのだという。沢渡氏が主催する複数の企業の人と高校生がディスカッションする場では、フラットな場が形成され、同じ会社の人と話せないようなことも不思議と話せてしまうのだという。フラットな企業になるために1on1をひたすら実施したり、ツールを導入してみたりする企業もあるが、それでは根本的な課題は解決できないという。異なる組織の人とコミュニケーションをする(外の視点を知る、越境する、自分のコントロールできる状況を増やす)ことが、イノベーションの種になると自身の経験から語った。

対話は他者の視点を擬似体験することであり、他者の視点を知り受け入れることは、「越境と共創」ひいてはダイバーシティ&インクルージョンの実現に繋がり、それをデジタルで実現していくこと(DX)というように、それぞれのテーマは同一線上にある。と締め括った。

セッションで語られた言葉

– 対話をすることで他者を知り、そして自分を知る。

– 他社と対話することは「相手の景色を見る(擬似体験する)」ことであり、ダイバーシティ&インクルージョンという言葉と同じである。

– 自社の組織内だけにいるとなかなか見えない景色、持てない視点があるため、組織の外に出て人とコミュニケーションしてみることが「越境・共創体質」の第一歩である。

– 変化を積極的に言語化することが大切。

– 「組織開発」は事業開発、人材開発と並んで重要である。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 総務・人事本部 グループ人材開発センター 部長 佐伯若奈 氏

あまねキャリア株式会社 CEO 沢渡あまね 氏

Notion Labs Japan 合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当 西勝清 氏

株式会社INDUSTRIAL-X 執行役員CAO 中村祥子(モデレーター)

【パネルディスカッション③「産業構造変革セッション」】

「DXを通じた産業構造変革の実現。進化し続けるビジネスモデルとは」

絶え間なく変化する市場において、企業も生き残るために変革を迫られている。この変化のスピードに対応し、新たな価値を創出し続けるために、目の前の業務改善による生産性向上(ボトムラインの底上げ)と、新たな収益基盤の構築(トップラインの引き上げ)とを両輪で回し、産業構造そのものを変えていく必要がある。企業、産業はどのように変わっていかなければならないのか「日本の産業構造変革」について討議した。

“ハードウェアメーカーが立ち上げたデータビジネス”

ハードウェアの大量生産・販売をビジネスの主軸としてきた村田製作所は、新たにデータビジネスに参入した。これまでのビジネスとは全く異なる領域に進出する際、それを阻む課題はたくさんあった。村田製作所の強みは何といってもハードウェアの製造であり、その高精度な製品は今やスマートフォンなど我々の身近なデバイスに当たり前に入っており、周囲からの印象もそこに固定化されていたという。村田製作所のチャレンジとして、自社で製造した精度の高いデバイスで取得したデータを販売するというパーセプションチェンジ(発想の転換)から立ち上げた新たなビジネスだ。この交通量データは今ジャカルタ政府に向けて提供されており、渋滞緩和や都市計画にも活用される見込みだ。

“新規事業立ち上げのポイント”

紙の地図を世界で初めてデジタル化した会社であるHERE Technologies(以下、HERE)。もともと分厚い紙の地図を提供していたHEREは、ユーザーの使い勝手のためにデジタル化され、現在では、カーナビゲーションが読み込むためのデータ(工事中の場所に近づくとアラートをあげる、制限速度をカーナビゲーション上で表示するなど)を提供しているという。A地点からB地点への移動をサポートするというビジネスから、今では移動中におけるあらゆるサポートというビジネスに転換してきた。ただこういったビジネスのストーリーは「話さないと伝わらない」ということである。海外の車に搭載されているカーナビゲーションのほとんどがHEREのロケーションデータを使っているが、それはユーザーには直接的に伝わらない。同じく、スマートフォンの中に村田製作所のコンデンサーが1,000個以上搭載されているにも関わらず、ユーザーはそれを知らない。こういった共通点を持つ2社は、新たなサービスを立ち上げる際大切にしている観点として「何がお客様や、さらにその先の価値になるのか」を挙げ、顧客のストーリをしっかり聞くことの大切さを語った。(小松氏)

“新規事業に着手できないのはなぜか”

なぜDXをしなければならいのかが明確でない状態でツールを導入しても、「なんだかうまくいかなかった」という振り返りで終わってしまうというケースをよく見る、という酒井氏。

大切なことは何といっても、「目的の共通理解」だという。「DXをやる」という掛け声ではなく、「目の前の課題をデジタルでどう解決するのか」という視点をスタートに、一つ一つ目の前の課題をクリアしていくことで、道が開けていく。また日々様々なツールに触れておくのも大切だという。目的が定まって、いざ走り出そうとした時に、どのツールがその課題解決に役立つのかを解像度高く判断できるからだという。目指すべき姿(目的)を明確化させた上で、現実とのギャップを明らかにさせ、何が必要なのか手段を考える。こういった整理の仕方が必要なのではないかと米原からも添えられた。

実際に新規事業を進めている津守氏は「必然的に、新規事業をやり抜くしかない状態を作った」と語った。新規事業には課題がたくさん存在しており、「これがうまくいかない、できるようにしたい」という目の前の課題をひたすら解決していくと結局デジタルだらけになるといったように、DXの流れが自然とできていったのだという。

小松氏が自身の経験から話したことは、一つの事象に対して「うまくいかないから折れる」のではなく、「どうやったらうまくいくのか」折れずに話し続けることでHEREと村田製作所のビジネスも現在のように形になったという。その根底には、これまで培ってきた両社の強固なサービスに対するジフやリスペクトであったという。

“DX推進がうまくいく企業の共通点”

DXに成功している企業はDXをやっているという認識はなく、目の前の課題を解決するという具体的な動きをしていることが多く、実際に手を動かしているからこそDX推進に対して解像度高く言葉にできる。と様々な企業のDX推進を目にしている酒井氏は話す。

またDXが上手くいく企業の3つの共通点について酒井氏は以下を語った。

– 著しい危機感を感じている経営者がおり、その方が自分の手で改革するというマインドを持っているということ。

– 社内に物凄く情熱をも持ち、自身が推進役として動き回れる人物がいること(例えば、津守氏のような)。

– 外の世界を知っている人がいること。

これに対して津守氏が考えていることとして「自分たちの常識を裏返す」ことの重要性を話した。そうすると違ったものが見えてきて、それをつたって違う所へと辿り着き、新しいアイデアやそれに必要なツール、人に出会う。それをどんどんやっていく必要があるという。自社内だけで新規事業を立ち上げようとすると組織の常識が邪魔をして、新しいアイデアが浮かびにくいことも多い。そこで津守氏のプロジェクトでは、全て内製化してしまうのではなく、様々な外部の力を借りつつ進めているという。それを最終的に自社組織に還元する、というのではなく、何を誰に依頼するのか、外部との境界線をしっかり引くことで、問題なく成立できるのだという。小松氏はHEREのビジネスモデルからも、様々な企業とのアライアンス、パートナーリングをすることで、それまで見えなかった視点を気づき合うことができるし、疎結合的にそれぞれが存在しており、必要な時に必要な分だけ外の力を借りるといった形が、産業構造を変革するプラットフォーマーとして重要な体制なのではないかとセッションを結んだ。

セッションで語られた言葉

– インフラ事業というビジネスステージからの展開として、データビジネスで取得した様々な情報を新たなデータを使って、「人が持っていないデータ×すでにあるデータ」など新たな価値を提供したい。

– プラットフォームビジネスは、様々なプレイヤーが関わることで新たな価値がどんどん生まれ、ビジネスを拡張していくことができる。

– パートナーとのシナジーをいかに考えていくかが、プラットフォームを基盤としたビジネスにおいて重要である。

株式会社村田製作所 プロジェクトマネージャー 津守宏晃 氏

HERE Technologies マルチインダストリー&パートナー部長 小松健司 氏

ノンフィクションライター 酒井真弓 氏

株式会社INDUSTRIAL-X 事業開発ディレクター 米原伸浩(モデレーター)

【クロージング】「セッションを振り返って」

DXから見る日本の産業構造変革と“Human Transformation”

最後のセッションで八子は、今回のそれぞれの講演・セッションを振り返り、今我々が持たなければならない視点、取り組まなければならない “Human Transformation”について語った。

「今回の各セッションで明らかになったように、スキルが伸びていく世界観ではなく、センス、もしくは大事だと想っている感性で勝負をしていく世界が将来にはある。そこで勝負する為には、我々はより一層情熱を注ぎ、好きと言える領域により一層フォーカスできる、世界、日本、企業、そして自分を実現するために、デジタルと共生しながら、自分のコントロールのもとでAIの力を最大限活用しながら、目的に合わせてうまくデータを使う必要がある。あらためてテクノロジーを活用しつつ自分自身の力、会社の力、センスと好きに溢れた世界を作っていく為に、色々な会社とコラボレーションしながら共に進んでいきたい。」

単なる人材のリスキリングという視点ではなく、組織全体や経営視点、長期的な利益創出の視点、テクノロジーの活用とアナログの棲み分けという視点といった様々な視点を掛け合わせることによって、産業構造全体の変革を考えていくことの重要性を語り、カンファレンスを締め括った。

株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子知礼